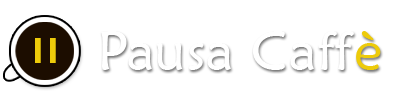

Italo Calvino non è stato soltanto uno scrittore: è stato un esploratore della realtà, un osservatore curioso del mondo e delle sue infinite sfumature. Nato in un’Italia attraversata da guerre, ideali e ricostruzioni, Calvino ha unito alla sua penna limpida e visionaria un profondo impegno civile e politico.

Partigiano durante la Resistenza, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’uomo e della società. Le sue opere non sono soltanto racconti o romanzi, sono laboratori di pensiero, dove la fantasia diventa un modo per comprendere la verità, e dove la leggerezza, quella vera, intesa come capacità di guardare oltre la gravità delle cose, si trasforma in uno strumento di conoscenza.

“Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.”

Italo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas, una piccola località dell’isola di Cuba, dove i suoi genitori, due scienziati italiani, si trovano per lavoro, il padre Mario, agronomo originario di Sanremo, e la madre Eva Mameli, sassarese, botanica e prima donna in Italia a ottenere una cattedra universitaria in botanica, rappresentano perfettamente l’ambiente colto e razionale in cui Calvino crescerà, un mondo dove la curiosità scientifica si intreccia con l’amore per la conoscenza.

Dopo la Prima guerra mondiale, la famiglia si trasferisce a Cuba, dove il padre dirige una Stazione Agronomica sperimentale dedicata alla coltivazione della canna da zucchero. È un periodo di esperimenti, di natura e di scoperte, elementi che, molti anni dopo, torneranno come simboli e metafore nella scrittura di Calvino.

Nel 1925, i coniugi Calvino decidono di rientrare in Italia, scegliendo Sanremo come luogo dove mettere radici, qui, tra il mare e i giardini liguri, Italo vive un’infanzia serena, circondato da libri, piante e discussioni colte, un microcosmo ideale per la nascita di un futuro scrittore.

Nel 1927 comincia a frequentare l’asilo del St. George College, mentre in famiglia arriva il fratello minore, Floriano, destinato a diventare un affermato geologo e professore all’Università di Genova.

Un’infanzia dunque tranquilla, ma già segnata da due tratti che accompagneranno Calvino per tutta la vita, la curiosità scientifica ereditata dai genitori e la propensione a osservare il mondo con occhio analitico e meravigliato, come chi, pur muovendosi tra piante e libri, sa che ogni dettaglio nasconde una storia più grande.

“Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell’Italia, ai tempi in cui ero bambino: San Remo, a quel tempo ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita sia per San Remo sia per l’Italia d’allora: scienziati, adoratori della natura, liberi pensatori”

I rapporti tra la famiglia Calvino e il regime fascista furono tutt’altro che semplici. Il padre, Mario, uomo di scienza e spirito pratico, fu costretto a iscriversi al Partito Nazionale Fascista per poter ottenere un incarico all’Università di Torino, una scelta dettata più dalla necessità che dalla convinzione. In casa Calvino, infatti, l’aria che si respirava era tutt’altro che allineata al pensiero unico dell’epoca.

Nel 1934, Italo supera l’esame d’ammissione al liceo-ginnasio “Giovanni Domenico Cassini” di Sanremo, qui, su richiesta dei genitori, viene esentato dall’insegnamento della religione, un fatto raro e coraggioso per l’Italia di allora. La famiglia, dichiaratamente agnostica e razionalista, non nascondeva il proprio atteggiamento anticonformista, anche se questo significava attirarsi sguardi di sospetto in un Paese che esigeva uniformità.

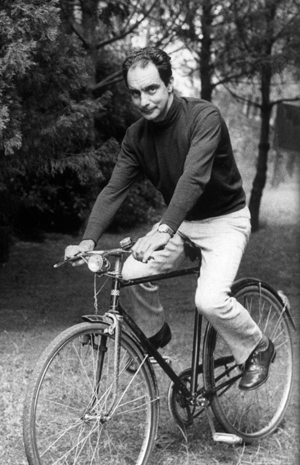

Calvino cresce in questo clima di libertà di pensiero, ma senza ancora una direzione ideologica precisa. Lo confesserà lui stesso, fino allo scoppio della guerra, la sua posizione politica non era definita. Vive gli anni dell’adolescenza tra letture, riflessioni e i primi tentativi di scrittura, tra i sedici e i vent’anni, compone racconti, testi teatrali e poesie, lasciandosi ispirare da Eugenio Montale, il poeta che lo accompagnerà come un faro per tutta la vita, con la sua malinconica precisione e il suo sguardo disincantato sul mondo.

Dopo il liceo, Calvino si iscrive alla facoltà di Agraria dell’Università di Torino, dove il padre insegnava Agricoltura tropicale, ma è chiaro fin da subito che il suo vero campo non sarà quello delle coltivazioni, bensì quello delle parole. È attratto dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, e comincia a scrivere recensioni di film, alcune delle quali vengono pubblicate, nell’estate del 1941, sul Giornale di Genova.

È il primo passo di un percorso che lo porterà, di lì a poco, a scoprire che la realtà, quella vera, fatta di uomini, scelte e conflitti, è molto più complessa e affascinante di qualsiasi trama inventata.

“Ci sono quelli che si condannano al grigiore della vita più mediocre perché hanno avuto un dolore, una sfortuna; ma ci sono anche quelli che lo fanno perché hanno avuto più fortuna di quella che si sentivano di reggere.”

Negli anni torinesi, Calvino entra in contatto con un ambiente culturale vivacissimo, un crocevia di idee e di fermenti che, nonostante la censura, non smette di interrogarsi sul futuro dell’Italia. Torino, in quel tempo, è una città che pensa e discute, anche in silenzio, università, circoli, redazioni diventano piccoli laboratori di libertà intellettuale, calvino vi si immerge con curiosità, assorbendo letture e incontri che segneranno la sua formazione.

Durante il servizio militare al campo di Mercatale di Vernio, gli giunge la notizia dell’incarico a Pietro Badoglio di formare un nuovo governo e, poco dopo, dell’arresto di Mussolini, è un momento di svolta, uno di quelli che spaccano la Storia e obbligano a scegliere da che parte stare.

Dopo l’8 settembre 1943, di fronte al caos dell’armistizio e alla nascita della Repubblica di Salò, Calvino decide di non aderire alla leva fascista, trascorre mesi in clandestinità, nascosto, mentre l’Italia si frantuma. È un periodo di solitudine e di letture febbrili, in cui i libri diventano rifugio e strumento di comprensione del mondo, proprio in quelle settimane matura la vocazione dello scrittore, la parola come forma di resistenza, la scrittura come modo per dare senso al disordine.

Il 9 agosto 1943 torna a Sanremo, pochi mesi dopo, nel gennaio del 1944, la notizia dell’uccisione del medico e comandante partigiano Felice Cascione, per mano fascista, segna in lui una frattura definitiva. Insieme al fratello Floriano, Calvino si unisce alla Seconda Divisione d’Assalto Partigiana “Garibaldi”, intitolata proprio a Cascione.

Non è una scelta dettata da ideologia, ma da necessità morale e umana. Come molti giovani del tempo, vede nel Partito Comunista non tanto un dogma, quanto la forza più organizzata e concreta nella lotta contro il nazifascismo, è la stagione in cui le idee non si studiano sui libri: si vivono, si rischiano, si mettono alla prova nella realtà.

E sarà proprio da quell’esperienza, aspra, collettiva, irripetibile, che nascerà il primo Calvino scrittore, quello che imparerà a raccontare la Resistenza non come mito, ma come scelta quotidiana di libertà e responsabilità.

“Si sa che i rivoluzionari sono più formalisti dei conservatori.”

Nel caos dell’ultimo periodo di guerra, anche la famiglia Calvino paga il suo tributo, i genitori vengono sequestrati dai tedeschi, un evento che segna profondamente Italo, ricordandogli quanto sottile sia il confine tra libertà e sopraffazione, solo con la fine del conflitto e la Liberazione riescono a ritrovare la pace e la vita civile.

Nel 1946, in un’Italia che cerca di rinascere dalle macerie, Calvino comincia a gravitare attorno alla casa editrice Einaudi, cuore pulsante della cultura torinese. All’inizio vende libri a rate, quasi a simboleggiare il desiderio di portare la conoscenza ovunque, anche dove la povertà la rende un lusso, ma presto, quel giovane riservato e acuto verrà riconosciuto come una delle menti più promettenti del nuovo panorama letterario.

Nonostante l’esperienza partigiana e la militanza politica, in Calvino resta viva una vena anarchica e libertaria, un bisogno di pensare con la propria testa, di non lasciarsi imbrigliare dalle ortodossie. Mentre molti intellettuali del dopoguerra si stringono attorno a ideologie nette, lui costruisce una visione del mondo complessa, refrattaria alle semplificazioni, non idealizza il comunismo sul piano filosofico, ma vi riconosce una forza organizzata capace di difendere i diritti e la dignità umana, e per questo sceglie di aderire al Partito Comunista Italiano.

Nel PCI, Calvino non è mai un militante cieco, è un osservatore critico, un intellettuale che partecipa al dibattito politico e culturale con articoli, saggi e interventi su quotidiani e riviste, mantenendo sempre uno sguardo lucido e autonomo.

Intanto, si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’Università di Torino, entrando direttamente al terzo anno. Lavora all’ufficio stampa e pubblicità della Einaudi, dove respira l’atmosfera di un laboratorio intellettuale irripetibile, lì si incrociano le voci di Pavese, Vittorini, Natalia Ginzburg, Levi, e di molti altri che stanno ridefinendo la cultura italiana.

Nel 1948 lascia temporaneamente la casa editrice per collaborare con l’“Unità” di Torino, curando la terza pagina, e con il settimanale “Rinascita”, portando avanti il suo impegno civile anche sul piano giornalistico.

È proprio in quegli anni che conosce Cesare Pavese, figura chiave della sua vita. Pavese non è soltanto un maestro di scrittura, diventa per Calvino una guida umana e morale, il primo a leggere e correggere i suoi testi, il primo a credere nella sua voce narrativa.

Ma nell’agosto del 1950, Pavese si toglie la vita, per Calvino è un trauma profondo, perde non solo un amico, ma un faro. Rimane sconvolto, incapace di comprendere come un uomo che ai suoi occhi appariva così forte e lucido potesse nascondere un tale abisso di dolore. Ne resterà per sempre un segno, la consapevolezza che anche i più razionali e solidi possono cedere di fronte al silenzio del vuoto.

Da quella ferita nascerà una parte nuova del suo modo di raccontare, più intima, più metafisica, ma sempre guidata da quella tensione alla verità che diventerà la cifra del suo pensiero.

“I grandi sono una razza ambigua e traditrice, non hanno quella serietà terribile nei giochi propria dei ragazzi, pure hanno anch’essi i loro giochi, sempre più seri, un gioco dentro l’altro che non si riesce mai a capire qual è il gioco vero.”

Nel 1951, Italo Calvino compie un viaggio che segnerà profondamente la sua coscienza politica e letteraria, visita l’Unione Sovietica, la patria del socialismo reale, che fino a quel momento aveva rappresentato per molti intellettuali italiani un modello ideale. Da quell’esperienza nasce il “Taccuino di viaggio”, una serie di articoli pubblicati su l’Unità, nei quali Calvino racconta con sguardo curioso ma non ingenuo la realtà sovietica. Il testo riceverà il Premio Saint-Vincent, ma, più ancora del riconoscimento, resterà come testimonianza del suo crescente spirito critico verso le ideologie monolitiche.

Negli anni successivi, Calvino vive un periodo di forte intensità personale e artistica. Tra il 1955 e il 1958 intreccia una relazione con l’attrice Elsa De Giorgi, donna affascinante e colta, moglie di Sandrino Contini Bonacossi. Un amore tormentato, intellettuale e passionale insieme, che lascia tracce profonde nella sua scrittura e nel suo pensiero. Il loro carteggio, oggi conservato nel Fondo Manoscritti di Pavia, mostra un Calvino inedito, emotivo, vulnerabile, capace di slanci e contraddizioni che raramente emergono nei suoi testi pubblici. Anni dopo, sarà la stessa De Giorgi a pubblicarne una parte, volendo dimostrare quanto quell’unione avesse inciso sul percorso umano e creativo dello scrittore.

La vicenda assunse, nel tempo, anche risvolti cupi, nel 1975, il marito della De Giorgi venne trovato suicida nei pressi di Washington, dopo una misteriosa scomparsa. Sebbene lontano da quella tragedia, il nome di Calvino tornò a essere evocato, a riprova di quanto le passioni umane, anche a distanza di anni, possano continuare a riverberare ombre.

Sul piano politico, Calvino comincia a manifestare un dissenso sempre più netto verso la direzione presa dalla politica sovietica, soprattutto per la mancanza di libertà di espressione e per l’assenza di una reale democrazia interna, ma le sue critiche non risparmiano neppure il Partito Comunista Italiano, di cui denuncia l’eccessiva chiusura culturale e la rigidità dogmatica di alcuni dirigenti.

Sogna un PCI nuovo, riformato, aperto, ispirato a un pensiero giolittiano e laico, capace di coniugare giustizia sociale e libertà individuale. Tuttavia, la speranza dura poco. L’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956, insieme ai fatti di Poznań e Budapest, rappresenta per lui un punto di non ritorno.

È allora che matura la decisione di abbandonare il Partito Comunista, con una lucidità dolorosa ma inevitabile. Non rinnega i valori di solidarietà e giustizia, ma comprende che nessuna ideologia può giustificare la violenza o l’oppressione.

Da quel momento, Calvino sceglierà una nuova forma di impegno, non più politico in senso stretto, ma intellettuale e morale, affidato alla potenza della scrittura e all’indagine razionale, il solo modo, secondo lui, per restare fedeli alla verità.

“Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse‚ stupide come l’aria; credevo di veder tutto e non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di te stesso‚ e te l’auguro‚ ragazzo‚ capirai cose al di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e del mondo‚ ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine‚ perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a brani.”

Negli anni Sessanta la fama di Italo Calvino è ormai consolidata. I suoi libri circolano in tutta Europa, le sue idee vengono discusse nei salotti letterari e nei convegni internazionali, è invitato a tenere conferenze e dibattiti ovunque, come voce di una nuova intellettualità italiana, lucida e cosmopolita. In questo clima di riconoscimento, sull’isola di Maiorca, gli viene conferito il Premio Internazionale Formentor, uno dei più prestigiosi dell’epoca, che consacra definitivamente il suo ruolo sulla scena letteraria mondiale.

Nel 1962, durante un ciclo di incontri letterari a Parigi, Calvino incontra Esther Judith Singer, detta Chichita, argentina, traduttrice raffinata, impiegata presso organismi internazionali come l’UNESCO e l’IAEA. È un incontro decisivo, non solo affettivo ma anche culturale, Chichita diventa per lui una compagna di vita e di pensiero, capace di offrirgli uno sguardo più aperto, internazionale, cosmopolita, uno stimolo prezioso per chi, come lui, comincia a sentire stretti i confini del dibattito letterario italiano.

In quegli stessi anni nasce il Gruppo ’63, movimento di neoavanguardia letteraria che mira a sovvertire linguaggi, strutture e convenzioni narrative. Calvino lo segue con attenzione e curiosità, riconoscendone la vitalità e la spinta innovativa, ma senza aderirvi, la sua scrittura resta ancorata a un equilibrio tra razionalità e immaginazione, tra rigore e leggerezza, lontano dalle sperimentazioni estreme e dalle provocazioni teoriche del gruppo.

Nel febbraio del 1964, Calvino torna a L’Avana, dove sposa Chichita, durante il soggiorno, viene invitato a far parte della giuria del Premio Casa de las Américas, occasione che gli permette di entrare in contatto diretto con l’ambiente intellettuale cubano post-rivoluzionario. È qui che conosce Ernesto “Che” Guevara, figura che lo colpisce per la sua tensione morale e la sua coerenza, alla morte del comandante, in Bolivia, Calvino gli dedicherà due pagine intense, tra le più sentite del suo impegno civile.

Al suo rientro in Italia, a fine 1964, riprende a lavorare alla Einaudi, occupandosi dell’ufficio stampa e continuando a essere un punto di riferimento per la vita culturale torinese. In quello stesso periodo, partecipa alla fondazione dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, testimoniando il suo legame umano e politico con l’isola caraibica, un legame fatto più di curiosità e solidarietà che di adesione ideologica.

È un Calvino maturo, consapevole, ormai proiettato verso una dimensione internazionale, dove letteratura e impegno civile non si escludono, ma si fondono in un unico linguaggio, quello della responsabilità intellettuale, che resterà il filo conduttore di tutta la sua opera successiva.

“In un’epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano, e rischiano d’appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.”

Nel 1965 nasce a Roma la figlia Giovanna Calvino, nuova luce nella vita dello scrittore, che vede crescere la sua famiglia mentre la carriera letteraria prende sempre più slancio. Nell’estate del 1967, Calvino si trasferisce con la famiglia a Parigi, stabilendosi in una villetta nella Square de Châtillon. L’idea iniziale è di fermarsi cinque anni, per collaborare con intellettuali e letterati francesi, ma il soggiorno si prolunga fino al 1980, anno del rientro definitivo a Roma. Quegli anni parigini diventano un periodo di grande fermento culturale, Calvino intreccia rapporti con pensatori, scrittori e artisti europei, ampliando il proprio sguardo sul mondo e sulla letteratura.

La seconda metà degli anni Settanta lo vede impegnato in intensi viaggi internazionali. Nel maggio del 1975 si reca in Iran, dove per conto della RAI cura la preparazione del programma radiofonico Le città della Persia. L’anno successivo visita USA, Messico e Giappone per incontri, conferenze e dibattiti, consolidando la sua fama di intellettuale di respiro globale. Nel 1976, a Vienna, viene insignito dallo Staatspreis für Europäische Literatur, un riconoscimento prestigioso del Ministero dell’Istruzione austriaco, a testimonianza della risonanza europea della sua opera.

Il 1979 segna una svolta nella narrativa italiana contemporanea. Calvino pubblica “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, romanzo sperimentale e innovativo, e avvia la sua collaborazione con il quotidiano La Repubblica, che gli offrirà una piattaforma per riflessioni culturali e letterarie.

Nel 1980 ritorna definitivamente a Roma, stabilendosi in piazza Campo Marzio, a due passi dal Pantheon, cuore pulsante della città eterna. L’anno successivo, nel 1981, riceve la Legion d’onore, ulteriore riconoscimento internazionale della sua statura letteraria.

Gli anni successivi vedono una serie di cambiamenti professionali e di nuovi spostamenti. Nel 1984, in seguito alla crisi aziendale dell’Einaudi, passa alla Garzanti, continuando a pubblicare e curare progetti editoriali. Non smette di viaggiare, si reca in Argentina e a Siviglia, dove partecipa a un convegno sulla letteratura fantastica, confermando il suo costante interesse per i mondi possibili e per le molteplici forme della narrazione.

Questi anni testimoniano un Calvino sempre in movimento, curioso del mondo, attento alle culture lontane, eppure capace di costruire un nucleo familiare saldo, che rimane al centro della sua vita nonostante il ritmo frenetico degli impegni letterari e culturali.

“L’uomo porta dentro di sé le sue paure bambine per tutta la vita. Arrivare ad non avere più paura, questa è la meta ultima dell’uomo.”

Dopo una vita intensa, costellata di soddisfazioni culturali e riconoscimenti sociali, Italo Calvino viene colto da un ictus il 6 settembre 1985, nella sua villa immersa nella pineta toscana di Roccamare. Ricoverato d’urgenza, riesce a riprendere parzialmente conoscenza per qualche giorno, ma le condizioni si aggravano rapidamente e il 19 settembre 1985, un mese prima di compiere 62 anni, Calvino si spegne, lasciando un vuoto profondo nel panorama letterario italiano e internazionale.

La sua scomparsa suscita un’ondata di ricordi, affetti e testimonianze: amici e colleghi decidono di onorare la sua memoria fondando il Premio Italo Calvino, destinato alle opere prime di narrativa. Nel corso degli anni, il premio si afferma come il più prestigioso in Italia per autori italiani esordienti, continuando a perpetuare l’eredità di uno scrittore che ha saputo coniugare fantasia, rigore intellettuale e impegno civile, e a ispirare nuove generazioni di lettori e scrittori.

Calvino resta così, anche dopo la morte, un punto di riferimento imprescindibile, la sua opera e la sua visione del mondo continuano a viaggiare, leggere, e a interrogare chi cerca nella letteratura uno strumento per comprendere la realtà e i suoi molteplici orizzonti.

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.”

Libri di Italo Calvino

1947 – Il sentiero dei nidi di ragno

1949 – Ultimo viene il corvo

1952 – Il visconte dimezzato

1952 – La formica argentina, in Botteghe Oscure

1954 – L’entrata in guerra

1956 – La panchina. Opera in un atto, su musica di Sergio Liberovici

1956 – Fiabe italiane

1957 – Il barone rampante

1958 – I giovani del Po, in “Officina”

1958 – I racconti

1957 – La gran bonaccia delle Antille, in “Città aperta”

1959 – Il cavaliere inesistente

1960 – I nostri antenati (Il cavaliere inesistente; Il visconte dimezzato; Il barone rampante)

1963 – La giornata d’uno scrutatore

1963 – La speculazione edilizia

1963 – Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città

1965 – La nuvola di smog e La formica argentina

1965 – Le cosmicomiche

1967 – Ti con zero, Torino

1968 – La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche

1970 – Orlando furioso, di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino

1970 – Gli amori difficili

1972 – Le città invisibili

1973 – Il castello dei destini incrociati

1979 – Se una notte d’inverno un viaggiatore

1982 – La vera storia, due atti di. Su musica di Luciano Berio.

1983 – Un re in ascolto. Azione musicale in due parti, su musica di Luciano Berio.

1984 – Cosmicomiche vecchie e nuove

Saggi di Italo Calvino

1952 – Taccuino di un viaggio in URSS di Italo Calvino

1967 – Vittorini. Progettazione e letteratura

1968 – Appunti sulla narrativa come processo combinatorio

1969 – Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo e New York

1973 – La tradizione popolare nelle fiabe, in Storia d’Italia.

1974 – Autobiografia di uno spettatore, in Federico Fellini.

1980 – Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società

1984 – Collezione di sabbia

1936 Sotto il sole giaguaro

1988 – Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio

1988 – Sulla fiaba, a cura di Mario Lavagetto

1990 – La strada di san Giovanni

1991 – Perché leggere i classici

1993 – Prima che tu dica «Pronto»

1994 – Eremita a Parigi. Pagine autobiografiche

2002 – Mondo scritto e mondo non scritto

2003 – Il libro dei risvolti

2012 – Sono nato in America… Interviste 1951-1985

2014 – Un ottimista in America, 1959-1960

Il blog è affiliato ad Amazon quindi cliccando sui miei link e acquistando percepirò una piccola commissione che utilizzerò per gestire il blog e comprare libri.